di Alessandra Castellazzi.

Il diavolo spinoso è una lucertola nativa dell’Australia. Ha il corpo ricoperto di aculei grandi come le spine di una rosa, entra nel palmo di una mano. È una preda ambita nel bush, per questo ha sviluppato diversi meccanismi di difesa: è dotato di una doppia testa, posta sulla nuca, che può essere staccata a morsi per poi ricrescere; può gonfiarsi come un pesce palla, per rendere più difficile ai predatori inghiottirlo; può mimetizzarsi nel terreno arido come un camaleonte.

Il granchio yeti, invece, vive nei fondali oceanici. È stato scoperto solo nel 2005 in una sorgente idrotermale sottomarina a circa mille chilometri a sud dell’Isola di Pasqua, dove l’acqua sgorga a oltre 300° e si irradia nel gelo degli abissi. Qui, in compagnia del granchio yeti, vivono altre creature che traggono energia dal calore interno della Terra: organismi minuscoli, ma anche vermi tubo giganti, grandi fino a due metri e mezzo, creature prive di bocca, stomaco e apparato digerente.

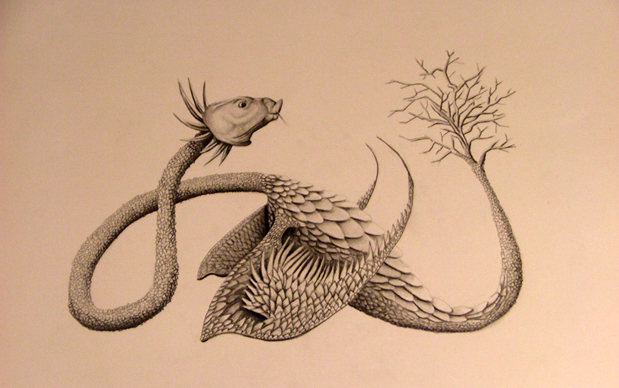

“Anche gli esseri più brutti, strani, hanno una loro bellezza”, mi dice Caspar Henderson, giornalista e scrittore, autore del Libro degli esseri a malapena immaginabili (Adelphi, 2018, traduzione di Massimo Bocchiola). L’opera di Henderson è un bestiario moderno che raccoglie alcune tra le creature più stupefacenti sulla faccia della Terra e sotto la superficie del mare, spaziando da giganti animali ora estinti a minuscoli batteri. Henderson intreccia divulgazione scientifica e storia culturale, con un’ironia che trova specchio nelle illustrazioni realizzate da Roberto Abbiati per l’edizione italiana del libro. “Ho pensato a delle illustrazioni più semplici e reali possibili” mi racconta Abbiati, “ma il modo in cui si colloca un disegno, come lo si adopera, come lo si storta e si raddrizza, mi sembra sempre che possa trasmettere un senso. Qui ho creato una cornice che richiama i libri di cetologia, ma gli animali a volte sono in basso, altre in alto, a volte entrano nel libro, a volte sono molto piccoli, altre fuori proporzione”.

Il cambiamento di proporzione e prospettiva è una costante di questo bestiario anomalo: si parla di estinzione, evoluzione, impatto dell’uomo sugli ecosistemi; c’è un continuo andirivieni tra cultura e natura, si scoprono tratti umani in creature mai toccate dalla luce del Sole. “Gli animali facevano da intermediari tra l’uomo e le sue origini, perché erano simili a lui e al tempo stesso diversi”, scrive John Berger nel saggio Perché guardiamo gli animali? Gli esseri raccolti nel libro di Henderson sono l’incarnazione dell’Altro per eccellenza, sono creature al limite dell’immaginazione, a volte curiose altre mostruose, che hanno preceduto e accompagnato l’uomo in tutta la sua storia culturale ed evolutiva.

Il libro degli esseri a malapena immaginabili contiene tante fonti e ispirazioni: i bestiari medievali e quelli immaginari di Borges, gli studi sull’evoluzione e le leggende di folclore. Qual è stato il punto di partenza per costruire questo bestiario del Ventunesimo secolo?

Volevo creare qualcosa che intrattenesse i lettori e che intercettasse delle domande che tutti, in fondo, ci siamo posti: qual è la natura della nostra esistenza? Perché siamo qui? Come siamo fatti? Perché siamo diversi da altri esseri? In cosa possiamo sperare? Credo che quando ci sono buone risposte a queste domande, o bei tentativi di affrontarle, sia utile mettere in campo tutte le risorse provenienti da diversi ambiti della cultura, dalla scienza alla letterature, dalla storia all’arte. E poi, una cosa che si nota nei bestiari prodotti in Europa nell’Alto Medioevo, è l’esuberanza. C’è un’energia coinvolgente e anche se ci sono dei pensieri cupi nel libro – e ce ne sono, perché ci sono aspetti cupi nella nostra realtà – credo che l’esuberanza sia molto importante, è una della cose che più mi ha affascinato dei bestiari. Un’altra ispirazione è Il libro degli esseri inimmaginabili di Borges, una raccolta di miti e storie inventate: ha un’energia incredibile, è un librino sottile che contiene tantissimo.

Gli animali si prestano spesso a un’interpretazione simbolica.

I bestiari medievali erano libri di allegorie, perché il lettore colto del tempo – come un prete – credeva che tutto fosse stato creato dal Dio di cui leggevano e di cui sentivano parlare in chiesa, che tutto fosse stato creato con uno scopo, per impartire una lezione sul piano divino. In generale, non sono in tanti a crederci oggi, dopo la rivoluzione scientifica: dopo Gal[…]

Molto molto interessante, grazie

"Mi piace"Piace a 1 persona